【萩】デジタルの時代に、手作りの灯りを。/大谷提灯店

萩で100年続く老舗の提灯店

口にすると、のどかな響きをもつ「ちょうちん」。

かつては身近な生活用品でしたが、今はお祭りの時などに使われる、ちょっと特別な存在に。その提灯を100年以上にわたり作り続けているのが、萩市の「大谷提灯店」です。

こちらは大正5年(1916年)創業、ご主人・大谷育男さんは三代目。奥様の弘美さんとともに、提灯を制作しています。

かつては身近、今は特別。

大谷さんいわく、現在提灯が必要とされる主な場所は「お寺」「神社」「お祭り」。

萩市には神社仏閣が多く、伝統のお祭りもあることから需要が多く、かつては市内に提灯店が3店もあったそうです。大谷提灯店の提灯はそういう場で使われるほか、道の駅 萩往還、萩市役所などにも飾られています。時には「中国で日本食店を開くので、店に使いたい」と注文があるなど、密かに海外進出も!提灯は単なる照明というより、空間を演出する特別な役割が大きくなっているようです。

▲萩市役所ロビーにある提灯。江戸時代の城下町の「町印」(まちじるし)などが描かれています。

提灯作りの工程

さて、そんな提灯はどう作られているんでしょうか?

大きさにもよりますが、ひとつの提灯が完成するまでに約1週間。その工程を見せていただきました。

1. 骨を組み立てる

まずは提灯の形の元になる“骨”(ほね)を組み立て。いわば提灯の“木型”で、大小さまざまです。

▲円柱形や球形など、さまざまな形の骨を使い分けます。

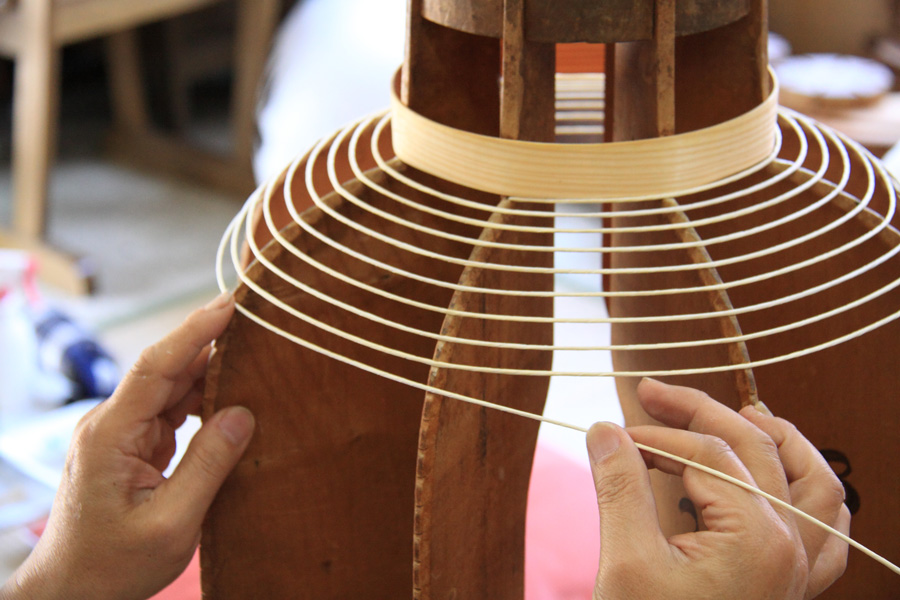

2. ワイヤーを巻きつける

骨には等間隔の刻みがつけられており、そこに沿ってワイヤーを巻きます。

▲和紙を巻いたワイヤー。昔は“竹ひご”を使っていたそうです。

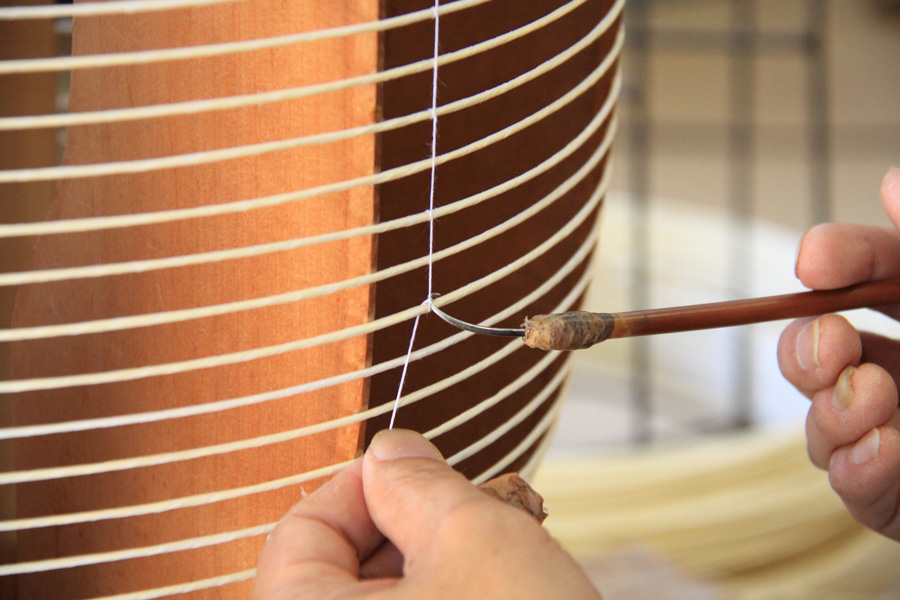

3. 糸で固定する

このままではワイヤーがバラバラになり、形を保てないので、糸で繋げます。こうすることで形が整い、綺麗な“じゃばら”が生まれるんです。

▲毛筆の軸に、曲げた釘をくっつけた道具は手作り。祖父・源一さんから受け継いだものです。

4. 和紙を貼る

ワイヤーに糊を塗って上から和紙を貼り、余った部分を切り取ります。

5. 柄・文字を描く

主に弘美さんの担当。水に強い塗料を使い、文字や図柄をていねいに描きます。

その後乾燥させて完成しますが、育男さん曰く、提灯作りの要は“骨”。

「提灯の骨は、家に例えるなら大黒柱。提灯作りに欠かせないのに、できあがった時には姿を消すんです。この、控えめなところが格好いいでしょう」と笑顔。確かに!“重要な存在なのに出しゃばらない”って、すごく素敵。…人間としてもそうありたいですねぇ…。深い。

▲提灯も人も、骨が大事。

小さな頃から親しんでいた提灯

育男さんは、今から13年前に萩へUターン。父・石太郎さんの後を継ぐべく、弘美さんとともに故郷へ戻ってきました。

それまでは東京でサラリーマンとして忙しく過ごしてきましたが、“いつかは提灯作りを”という思いがあったそう。小さい頃に見た祖父・源一さんの姿や仕事は、種のように育男さんの中に根付き、長い時を経て花が開いたのでした。

▲祖父・源一さんと、父・石太郎さん。仕事場におふたりの写真が飾られています。

時代の波に逆らわず、夫婦二人三脚で

こんなに手がかかっているのに、大谷さんの提灯は驚くほどお手頃(1個1万2,000円前後~)。

大谷さんは「作品にはこだわっていますが、値段は中国産に負けてしまうんです」と苦笑します。

生活習慣の変化や時代の流れから、提灯は日常と離れつつありますが、必要とされる方に届けるため、大谷さんは夫婦二人三脚で制作。弘美さんのことを“ワイフ”と呼ぶ育男さんの眼差しはとても優しくて、おふたりの醸し出す空気はとてもあたたか。

そのぬくもりが伝わるような手作りの提灯は、今日も萩の町から生まれています。

大谷提灯店(おおたにちょうちんてん)

所》萩市土原298-4

☆facebookあり

掲載の内容は取材時のものです。メニューや価格、営業時間、定休日など、最新情報と異なる場合がありますので、事前にご確認をお願いします。